Vol.31 「 “いいとこ取り” のオミクロン株は驚異?」

2021年12月10日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」が、世間を騒がせている。

11月12日に南アフリカで初めて確認され、世界保健機関(WHO)は「流通しているワクチンや治療薬が効きにくい可能性があり、公衆衛生上の驚異になる」と判断し、『懸念すべき変異株(Variant of Concern:VOC)』に指定した。(この指定によって「オミクロン株」と名付けられた)

―特徴―

ウイルスの表面にある突起「スパイクタンパク質」の変異の多さが、従来の変異株と最も異なる。塩基配列(DNA配列)の変化を原因に、32個もの変異が見られる。

これまで出現した変異株たちが、感染力を高めるために変異した点が凝縮されたイメージで、まさに“いいとこ取り”。強い感染力を備えている。

ー変異による影響ー

スパイクタンパク質は、外側の「S1」、内側の「S2」の領域に分かれる。

①オミクロン株は、複数の遺伝子変異によってS1、S2の形状が変化している。そのため、従来型のS1、S2を標的にしているワクチン由来の抗体は、結合しにくい。

つまり、ワクチンを打っていても感染する「ブレークスルー感染」が起こりやすいということだ。

②S1部分が、鼻粘膜表面に多く見られる細胞「ACE2受容体」とより結合しやすい形状に変化している。これにより、ウイルスが人の細胞に入り込みやすくなり、感染の確率が高まるといわれている。

「スパイクタンパク質とACE2受容体の構造解析図」

オミクロン株で見られた変異箇所を、紫色の球体で示している。

―PCR検査で発見できるー

オミクロン株は、現在流通しているPCR検査で発見できる。PCR検査は、ウイルスが持つ複数のタンパク質の遺伝子を検知する機能があるためだ。実際の臨床現場で、検出可能なことが確認されている。

―ワクチンや抗体医薬品、経口治療薬は効くのかー

流通している「ワクチン」は、スパイクタンパク質の動きを封じ込め、体内に抗体を作る。

スパイクタンパク質が変異しているオミクロン株に効くのか、懸念されており、各製薬メーカーで検証している。

年内には明らかになる見込みだが、南アフリカ国立感染症研究所(NICD)は「感染予防の効果は弱まるが、重症化や死亡を防ぐ効果はある」と言っている。

スパイクタンパク質をターゲットにした“人工的な抗体”で出来ている「抗体医薬品」にいたっては、変異の多いスパイクタンパク質には、効きにくい可能性が高い。これも、臨床データの蓄積・分析が必要だ。

「経口治療薬」は、スパイクタンパク質にアプローチするわけではないため、効果が見込める。

―重症化、死亡例はないがー

オミクロン株による重症化は、まだ報告されていない(12月上旬時点)。米政府は12月5日、症例の精査が要ると前置きした上で「感染後の重症化率は、さほど深刻ではない」と述べた。

ただ、発生したばかりで症例が少なく、病原性や感染性の詳細は未だ不明。南アフリカ北東部のハウテン省では、2週間で感染者が急増しているため、楽観視はできない。

感染力や重症化率、ワクチンや治療薬の有効性が、(臨床データの蓄積等から)明確になるのは、約2ヶ月後とみられる。

―感染予防対策の継続を―

国内で確認されたオミクロン株の感染者は、未だ3人(12月6日時点)。

日本政府は12月2日に、航空会社に要請していた「国際線の新規予約の停止」を解除したものの、外国人の新規入国を原則禁止している。

一方、米国は、南アフリカなど8カ国からの入国を制限したが「妥当な期間で解除できるようにしたい」と言っている。

国によって対策の厳重さに差が出てきたオミクロン株。重症化や死亡には至らないという見解が多いが、未だ不明な点も残っているため、絶対に安心とは言えない。

最善の策は「感染しないこと」。手洗い、消毒、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保など、基本的な感染予防対策を継続しましょう。

引用文献:

-

WHO“Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern”

-

27 Nov, 2021, “Why is Omicron so scary?” Mail Online News

-

26 Nov, 2021, “CDC Statement on B.1.1.529 (Omicron variant)”

Vol.32 「 オミクロン株、PCR検査で発見可能 」

2021年12月24日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

20ヶ国以上で確認され、世界保健機関(WHO)が感染急増を警告しているオミクロン株。来年早々にもデルタ株の感染数に追いつく勢いだが、感染力や死亡・重症化率、ブレークスルー感染の可能性など、未だ不明な点が多い。

明らかになっているのは、世界中で行われている「PCR検査」や「抗原検査」で、オミクロン株を発見できること。

表面の突起「スパイクタンパク質」に変異が32個もみられるオミクロン株を、なぜ従来の検査方法で検出できるのか。米国の医療機器メーカーが示した有効性について紹介する。

まず、分析機器大手「サーモ・フィッシャー」のPCR検査は、ウイルスの3つの遺伝子(スパイクタンパク質、ORF1ab、ヌクレオカプシドタンパク質)を検出して測定する。変異したスパイクタンパク質の遺伝子は検出できないが、他2つは見つけられるため、オミクロン株を発見できる。

医療機器大手「アボット・ラボラトリーズ」のPCR検査と抗原検査は、スパイクタンパク質を使用しない測定方法のため、影響ないとわかっている。

分析機器大手「キアゲン」、分子診断会社「コ・ダイアグノスティックス」のPCR検査も有効と判断されており、どんな変異株が出現しても対応できるよう、検査の改良を進めている。

検査キット開発ベンチャー「キュー・ヘルス」の検査は、PCR検査と同じ核酸検査の一種を用いる方法で、スパイクタンパク質の遺伝子ではなく、変異しにくいヌクレオカプシドタンパク質の遺伝子を検出して測定するため、影響はない。

オミクロン株の世界的大流行(パンデミック)を防ぐため、医療機器メーカーらは、オミクロン株の感染状況、研究資料などのデータベースから、検査薬やワクチン、治療方法の確立を急いでいる。

ちなみに、このデータベースを元に当社製品の有効性を調べたところ、薬王堂を通じて販売している抗原検査キット、自治体等から請け負っているPCR検査、ともにオミクロン株の検出が可能だと分かった。不安な方は活用してほしい。

引用文献:

-

Conor Hale, Nov 29, 2021, “Thermo Fisher, Qiagen and other COVID-19 test makers prepare for oncoming omicron variant” Fierce Biotech

-

Radhika Anilkumar and Carl O'donnell, Nov 30, 2021, “Thermo Fisher says its COVID-19 tests accurately detects Omicron variant” Reuters

-

Ewen Callaway, Dec 02, 2021, “How bad is Omicron? What scientists know so far” Nature

-

Tom Batchelor, Dec 01, 2021, “Do lateral flow tests detect the Omicron variant? What we know so far” Independent News

Vol.33 「 感染初期に重症化を予測できる? 」

2022年1月14日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

新型コロナ感染で重症化に至る人は、高血圧や狭心症などの基礎疾患を持っていることが多いが、原因不明の場合もある。

英国の科学雑誌ネイチャーの論文によると、感染者は「ナチュラルキラー(NK)細胞」の機能不全や、「サイトカインストーム(サイトカインの大量放出)」によって重症化に至るという。

今回は、NK細胞の誤作動から重症化に至るメカニズムについて説明し、感染の初期段階で重症化を予見できる可能性について探る。

まず、「NK細胞」とは白血球の一種で、体内に侵入した病原菌やウイルス、がん細胞を攻撃してくれる頼もしい免疫細胞だ。がん治療に用いられるイメージが強いが、新型コロナウイルスに対しても働く。

ドイツの研究者らが、軽症から重症までの患者を調べたところ、重症患者に限っては、NK細胞の働きを抑える血中の「腫瘍細胞増殖因子(TGF‐β1)」の量が、非常に多いとわかった。

大量のTGF‐β1によってNK細胞が働かず、重症化する。

また、新型コロナウイルスが、細胞間の情報伝達を行うタンパク質「サイトカイン」の一種である「I型インターフェロン(IFN‐Ⅰ)」の働きを妨害していることもわかった。

IFN‐Ⅰは、NK細胞を活性化させる物質。その指令がウイルスの作用でNK細胞まで届かないため、他の免疫細胞への活動命令が増大する。そうすると、「サイトカインストーム」が起こり、過剰な免疫反応で自分の細胞を傷つける現象=重症化に至る。

サイトカインストームによる重症化は、感染初期に活躍する免疫細胞の一種「マクロファージ」の過剰増殖によって起こる。マクロファージは、細菌を食べて排除するが、活動時に活性酸素を放出する。サイトカインストームから活動が過剰になり、体内の活性酸素量が増え、血栓症や高熱、血管や臓器の炎症などを引き起こすのだ。

新型コロナだけでなく、サーズ(SARS)やマーズ(MERS)のウイルスも、同様の妨害をすることが分かっている。ちなみに、先ほど出たTGF‐β1もサイトカインの一種だ。

このように新型コロナの重症化は、NK細胞とサイトカインが大きく関係している。感染初期から重症化に至るまでのこれらの量、働きなどを徹底的に調べ上げて、規則性を発見できれば、重症化を予測できるようになり、重症化や死亡を防げる。研究の動向に注視したい。

引用文献:

-

Emilie Narni-Mancinelli & Eric Vivier, Oct 25, 2021,“Clues that natural killer cells help to control COVID” Nature news & views

-

Suchandrima Bhowmik, Aug 4, 2021, “The role of natural killer cells in the fight against coronavirus infection” News Medical Life Science

-

Xiaochan Xu and Kim Sneppen, Aug 3, 2021, “The timing of natural killer cell response in coronavirus infection: a concise model perspective” bioRxiv pre-print.

Vol.34 「 ワクチンで防ぎきれない「オミクロン株」に備えよ! 」

2022年1月28日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

世界中で感染が広がるオミクロン株。この変異株の存在によって、(新型コロナの)感染者数が過去最高を記録した国も多く、年末年始の新規感染者は952万人に上った。約1週間でこれほど感染者数が急増したのは、新型コロナ感染の流行後初めて。(世界保健機関調べ)

感染者が急増する一方、重症化数は極めて少ない。過去の感染やワクチンによって抗体がある人は、オミクロン株に感染しても軽症で済むことが多いからだ。 ※Vol.31を参照。

肺に侵入するウイルス量が少ないのも、重症化が少ない理由と言える。オミクロン株のウイルスは、鼻や咽頭にとどまる割合が多く、肺に入る量は、他の変異株の侵入量と比べて10分の1以下。そのため肺損傷などが起きづらい。

米国医師会雑誌(JAMA)で発表された英国スコットランドのデータをみると、デルタ株感染者と比べ、オミクロン株感染者の入院率は70%も低かった。イングランドでは、オミクロン株感染者の入院率は40%にとどまった。

感染力の高さ、重症・死亡率の低さから、「風邪化している」という見方もある。しかし、ワクチン接種対象外となっている12歳未満の子どもの感染者数が増えていることや、感染者数の急増が医療崩壊を招くリスクを見逃してはならない。

軽症に留まっているものの、感染やワクチンでできた抗体が効きにくい点も要注意だ。

米国ヤンセンファーマ社、ロシア国立ガマレヤ研究所、中国国営企業「シノファーム(中国国家医薬集団)」のワクチンは、オミクロン株に全く効かないことがわかっている。

米国のモデルナ社、ファイザー社、アストラゼネカ社のワクチンは、ある程度は効果的だが、その効果は、従来のウイルスと比べて20分の1~40分の1程度と、とても低い。

一度感染した人が、ワクチン接種で抗体の力を高めたとしても、効果は5分の1程度という。

仏国パスツール研究所がファイザー社、アストラゼネカ社のワクチン接種の5ヶ月後の効果を検証したところ、初期の新型コロナウイルスやデルタ株には有効だったが、オミクロン株には効かなかった。

従来のワクチンが効かないオミクロン株。感染者数が急増し続ければ、ウイルスの変異が進んでしまう危険もある。医療崩壊や変異を防ぐには、予防対策を継続しながら、3回目の接種でワクチンの効果を高めること。とにかく感染者数を増やさないに尽きる。

引用文献:

-

Caroline Maslo, Dec 30, 2021, “Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients in South Africa During the COVID-19 Omicron Wave Compared with Previous Waves” JAMA

-

Emma Farge and Mrinalika Roy, Jan 5, 2022, “WHO sees more evidence that Omicron causes milder symptoms” Reuters

-

Elisabetta Cameroni et al., Dec 23, 2021, “Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift” Nature

-

Delphine Planas et al., Dec 23, 2021 “Considerable escape of SARS-CoV-2 Omicron to antibody neutralization” Nature

Vol.35 「 欧州で進む規制緩和。コロナと共存なるか」

2022年2月10日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

オミクロン株が猛威を振るう中、イギリスは感染者数の減少を理由に、法的な行動規制緩和に踏み切った。学校や公共施設のマスク着用、ワクチン証明書の義務化を撤廃し、「在宅勤務の推奨」、「高齢者福祉施設への入場規制」、「ワクチン接種済み旅客の検査」もなくす方針。感染後の隔離措置を定めた3月期限の法律も「隔離が義務づけられない風邪と同じ扱い」として、延長しない意向だ。

段階的に規制を緩和している国は増えているものの、イギリスのように全面的な撤廃をしている国は少ない。なぜ大きく舵を切れたのか、「新型コロナの風邪化が進んでいる」のは本当か。イギリスの重症化数、死亡率を検証してみる。

まず表1は、英国保健安全保障庁(UKHSA:UK Health Security Agency)が公表した『英国における変異株の症例と死亡率』。

感染者数を見ると、発生初期の新型コロナに比べ、デルタ株とオミクロン株の感染力は3~4倍だとわかる。しかし、死亡者数は非常に少なく、オミクロン株の死亡率は0・18%程度。インフルエンザの死亡率に近い。

表1 データソース:NHS EnglandおよびPublic Health England

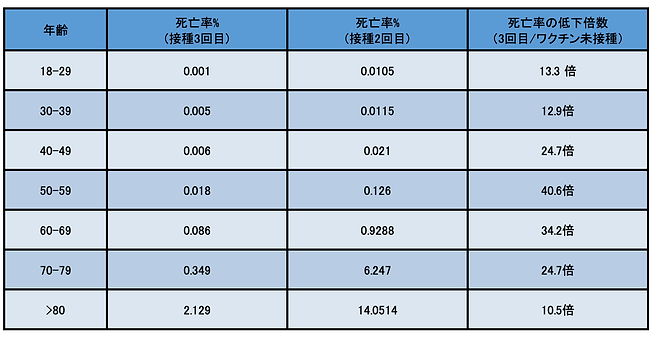

表2は、英国の1月の「ワクチン接種者の死亡率」。どの年代も、3回接種者の死亡率は低い。2回接種の死亡率と比べると、40~80歳代の低下が顕著。70歳代においては、20分の1程度になっている。

表2.死亡率の比較(データソース:UKHSA)

死亡率の低下の要因は、早期のワクチン接種にある。イギリスは国を挙げて迅速に接種を進めたことから、接種率は71%程度と高い(2月1日時点)。

日本のワクチン接種率も約80%と負けていない。ただ、イギリスと異なるのは、新型コロナの累積感染者数だ。

イギリスの累積感染者が442万人(人口比率6・65%)なのに対し、日本は57万人(0・45%)と12分の1程度。イギリス国民は、ワクチンによる免疫に加え、感染で獲得した免疫も持っている人が多い。

他国の規制緩和に追随する動きを望む声が、日本でも高まりつつあるが、こうした他国とは異なる点を見逃してはならない。自国の状況を冷静に見極め、「新型コロナとの共存」に向かうべきだ。

引用文献:

-

Karim El-Bar, Jan 19, 2021, “UK premier announces end of most COVID-19 restrictions in England” World Europe

-

PAUL WALDIE, Jan 27, 2022, “Britain drops most COVID-19 restrictions, including masks and vaccine passports” The Global and Mail

-

COVID-19 pandemic in the United Kingdom (https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_United_Kingdom )

-

Jan 20, 2022 “COVID-19 vaccine weekly surveillance reports” UK Health Security Agency (UKHSA)

Vol.36 「 軽症、無症状でも要警戒。心疾患の確率高まる」

2022年2月25日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

「風邪化に向かっている新型コロナウイルスは、もはや驚異ではない」

そう思うのはまだ早い。国際学術誌「Nature Medicine(ネイチャー メディシン)」の論文で、『重症、軽症問わず、新型コロナの感染者は、回復1年後に脳血管障害や心膜炎、心筋炎、心不全などになる可能性が高まる』と示された。

たとえ軽症であっても、感染すれば、心疾患系の病気(心臓に起こる病気)になりやすいというのだ。

この論文は、コロナに感染した米国の元軍人15万3,760人を研究した結果。感染回復後の翌年に、心疾患系のトラブルを起こす確率は、未感染者の割合と比べ、63%高かった。つまり、感染によって心疾患系の病気にかかる可能性が約1・6倍になるということである。

中でも特に、心不全や心臓発作を起こす確率が(未感染者と比べて)高く、心房や、心拍動の命令を出す洞結節などの機能不全から、不整脈を起こすケースが多かった。

また、重症や軽症だけでなく、無症状であっても、心疾患等の病気になりやすいと分かった。

無症状の患者が、回復後に心臓や血管に炎症を起こした例が、米国医学雑誌「JAMA Cardiology(カーディーオロジィ)」の論文で紹介されている。

この論文では、脳や他の臓器で起きた血液の炎症が、新型コロナの後遺症である脳に霧がかかったような症状「ブレインフォグ(脳の霧)」を引き起こす可能性があると言っている。

上述の研究結果から、発症中に起きると思われていた心疾患系のトラブルが、回復後も、そして軽症、無症状であっても起きるとわかった。

さらに、一般的に心疾患になりやすいと言われる高齢や肥満、高血圧、糖尿病、腎臓病、高脂血症の人以外も、感染すると心疾患の可能性が高まると言われている。

心疾患を防ぐ最善策は「感染しないこと」。しかし、世界の感染者はすでに3億5500万人に上る。

心疾患系の後遺症の患者が今後増加するのは避けられず、各国の政府や医療機関は、これらに対応する医療制度や経済的支援を整える必要がある。

恐いのは、心疾患系の病気になりやすいのは確かなものの、感染と心疾患の因果関係が、いまだに明らかになっていない点だ。このメカニズムが解明されるまでは、軽症や無症状の感染であっても油断ならない。

回復してから半年後には、心臓など全身の精密検査をしっかりと受け、早期発見・早期治療に努めるほかないだろう。

引用文献:

-

Yan Xie et al., Feb 7, 2022, “Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19” Nature Medicine

-

Bruce Y. Lee, Feb 13, 2022, “Study Finds Increased Heart Disease, Stroke Risk After Surviving Even Mild Covid-19” Forbes

-

Sarah Newey, Feb 8, 2022, “Heart attack risk increases 63pc post-Covid, says major American study” The Telegraph

-

Saima May Sidik, Feb 10, 2022 “Heart-disease risk soars after COVID — even with a mild case” Nature

-

Curt J. Daniels et al., May 27, 2021 “Prevalence of Clinical and Subclinical Myocarditis in Competitive Athletes With Recent SARS-CoV-2 Infection” JAMA Cardiology

Vol.37 「良好な腸内環境が、後遺症(ロング・コビット)を防ぐ?」

2022年3月11日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

最近、新型コロナウイルス感染者に見られる様々な後遺症を「ロング・コビット(Long-COVID)」と総称するようになった。感染の回復後(ウイルスが抜けた後)に倦怠感や味覚障害などが、一か月以上続くことを指し、無症状の感染者でも起こる可能性がある。

英国消化器病学会の月刊医学雑誌「GuT(ガット)」に掲載された香港中文大学の研究によると、回復した感染者の76%に、ロング・コビットの症状が見られた。

最も多い症状は「疲労・倦怠感」31%で、「記憶力の低下」28%、「脱毛」21%、「不安感」21%、「睡眠困難」21%と続く。これらの症状は、何か月も長引く人もいれば、そうでない人もいる。

ロング・コビットの原因はいまだ明らかになっていないが、有力な仮説の一つは、感染時の過剰な免疫細胞の働きから生じる細胞の損傷だ。

感染源となるウイルスや病原菌は、口や鼻から体内に侵入する。そのため免疫細胞は、口から肛門までの消化器官に最も集まっている。

同大学の発表によると「免疫細胞の過剰反応は、消化器官の一部である腸内の細菌のバランスが乱れること(悪玉菌の増加)によって起こる」という。つまり、腸内環境の乱れがロング・コビットを引き起こすというのだ。

腸内環境(腸内フローラ※)の乱れは、結腸癌や心臓疾患、関節リウマチなどの慢性疾患の発症と関連があると言われてきたが、新型コロナの後遺症にも関連しているかもしれないとは驚きだ。

※多種多様な腸内の微生物、菌が集まる集合体の分布

腸内環境が乱れると、腸の消化・吸収力が落ち、身体が栄養素を取り入れられなくなったり、便秘や下痢、便が臭うなど、体調に変化が現れる。ロング・コビット発症者も、同様の症状が見られた。一方、ロング・コビットにならなかった人は腸内環境の乱れがなかった。

さらに、各器官の後遺症と腸内細菌の関係性を調べたところ、呼吸器の後遺症患者はA細菌の乱れ、神経系の後遺症患者はB細菌の乱れが見られるといったように、後遺症の箇所によってバランスが崩れている腸内細菌が異なった。

つまり、どの腸内細菌が乱れているかで、どの器官に後遺症が現れるか予測できるということだ。

上記は、まだ少数の検証結果のため、軽症でロング・コビットになった感染者も含めた大規模な検証が必要だ。

このメカニズムが明確になれば、腸内環境を健全に保つことで、ロング・コビットを防げることになる。

呼吸器の症状だけを追いかけていたロング・コビットの研究で、今回の研究結果は、新しい視点の興味深い発見。研究の進展に期待したい。

引用文献:

-

Qin Liu et al., Mar 2022, “Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome” Gut

-

Jan 26, 2022 “CU Medicine study shows distinct gut microbial profile associated with long COVID” CU Medicine Press Releases

-

James Kingsland, Feb 1, 2022, “Gut bacteria may play a role in the development of long COVID” Medical News Today

-

Shawn Radcliffe, Jan 27, 2022, “Long COVID Linked to Unbalanced Gut Microbiome: What to Know Now” healthline

-

Thomas R, Jan 25, 2022, “Collins Gut bacteria linked with long COVID” Internal Medicine News

Vol.38 「感染、重症化を防ぐ点鼻薬「ファビスプレー」登場」

2022年3月25日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

新型コロナウイルスの感染や重症化を防ぐ点鼻薬が、2月に誕生した。インドの皮膚・呼吸器系医薬品メーカー、グレンマーク・ファーマシューティカルズ(Glenmark Pharmaceuticals)社と、カナダのバイオ企業サノタイズ・リサーチアンドディベロップメント(SaNOtize Research&Development)社が共同開発した一酸化窒素点鼻薬(Nitric Oxide Nasal Spray)。商品名は「ファビスプレー(FabiSpray)」という。

体内で生成され、抗菌性を備えたナノ分子の一酸化窒素と同じ成分を用いており、鼻粘膜に塗布すると、ウイルスを殺し、肺への侵入を防ぐ。そのため感染予防、感染期間の短期化、重症度の軽減といった効果が見込める。

成人の感染者約300人を対象にしたインドでの臨床試験では、この点鼻薬の投与後、ウイルス量が最初の24時間で約95%減少し、48時間後には約99%減った。

グレンマーク社によると、この薬は、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ変異株などの変異株のほか、鼻風邪ウイルスのライノウイルスやH1N1型インフルエンザウイルスなど、さまざまなウイルスに効く。

デルタ株とオミクロン株の特徴を持つ「デルタクロン株」がブラジルで確認されるなど、感染力の強い変異株が出現し続けているため、この薬の汎用性は強みになる。

「ファビスプレー」は25mlボトル、12米ドル(約1,400円)で販売されており、医師の処方箋があれば購入できる。手に入れやすい値段だ。イスラエル、EU、タイ、インドネシア、バーレーンなどで販売されている。

日本では、2022年1月19日(日本時間)に、メディカル事業を展開するフラクタル社(東京都)の子会社、医療機器製造販売のサイトリ・セラピューティクス株式会社(東京都)がサノタイズ社と契約し、国内で独占販売する。

臨床試験の結果が示すように、この点鼻薬は、感染初期に効果的で、特に重症化する(合併症)リスクを持つ人にお勧めだ。体内で生成される成分を用い、鼻に噴射するだけの使用法のため、研究者らは「安全で効果的な抗ウイルス早期治療薬」と言っている。

感染予防薬として普及すれば、重症患者の増加に伴う医療の逼迫(ひっぱく)を防ぎ、パンデミック(世界的流行)の抑制につながるだろう。

引用文献:

-

PT Jyothi Datta, Feb 9 2022, “Glenmark, Canadian firm SaNOtize’s Nitric Oxide nasal spray against Covid launched in India” BussinessLine

-

Feb 9, 2022 “Glenmark and SaNOtize introduce nasal spray to treat Covid-19 in India” Pharmaceutical Technology

-

IANS, Feb 9, 2022, “Mumbai-Based Glenmark Launches Nitric Oxide Nasal Spray for COVID-19 Treatment” The Times of India

Vol.39 「軽症でも脳に損傷。認知機能に影響も」

2022年4月8日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

新型コロナウイルスに感染すると、たとえ軽症であっても脳が損傷する可能性があると、英国オックスフォード大学の研究チームが突き止めた。

遺伝や生活環境と疾患の関係を調査する英国の機関「UKバイオバンク」が収集したデータから、感染者(785人)と健常者の脳を比べたところ、軽症含め感染者は、脳が収縮しており、嗅覚や味覚、記憶に関連する領域の灰白(カイハク)質が小さくなっていた。

さらに、患者の感染前と感染後5か月後の脳を、MRI検査(磁気共鳴断層撮影)で比較したところ、感染後は脳全体の大きさが0・2〜2%小さくなっていた。特に、嗅覚や記憶をつかさどる部分が収縮して、認知機能(理解、判断)機能が低下し、患者は複雑な知能課題をこなすのも難しい状況になっていた。重症患者ではない軽症患者であっても、同様の結果だった。

コロナ感染以外で肺炎を発症した人には見られない現象のため、新型コロナ感染の特有の症状と言える。

収縮が顕著だったのは嗅覚関連の領域だったが、ウイルスの攻撃によって損傷したのか、感染によって嗅覚を失い、その領域が使用されなくなったため収縮したのか、原因はわかっていない。また、全ての変異株でこの現象が起こるかも、まだわからない。

新型コロナ感染の特徴は、感染初期に見られる嗅覚や味覚の異常や、脳に霧がかかったような状態(ブレイン・フォグ)による集中力の低下、倦怠・疲労感、記憶障害、頭痛などの後遺症があることだ。

今回発見された脳の損傷は、これらの症状の原因である可能性が高いと言われている。脳が損傷する経緯や経過を調べ、発症のメカニズムを解明できれば、コロナ特有の症状を緩和する治療法の発見につながるだろう。

引用文献:

-

Gwenaëlle Douaud et al., Mar 7 2022, “SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank” Nature.

-

Robert Hart, Mar 8, 2022 “Even Mild Covid Can Cause Brain Damage, Study Suggests” Forbes.

-

Mar 7, 2022, “Brain regions related to smell show decline following mild COVID-19” University of Oxford Press

Vol.40 「下水調査からコロナを検出、感染拡大の予防へ」

2022年4月22日 最終更新 セルスペクト(株)科学調査班編集

下水から新型コロナのウイルスを検出し、感染症のまん延状況を把握したり、感染拡大する地域を予想する取り組みが、世界中で広がっている。

2020年3月に胃腸病学関連の学術雑誌に載った研究から、新型コロナのウイルスは、感染後3日以内に排せつ物と一緒に体外に流れ出ることが明らかになった。下水に排出されたウイルス内の遺伝子は、薄まりながらも存在し続けることから、下水のウイルス遺伝子の濃度を調べれば、感染者が増える兆候のある地域や感染状況をいち早く特定できる。そして、ワクチンや検査場の配置を迅速、かつ的確に決められるなど、早期に感染対策を講じられる。

この結果から、米国は2020年9月より、連邦政府や州・市政府、研究機関らで「全米下水監視システム(National Wastewater Surveillance System)」を作り、本格的な調査を始めた。サーベイランス(検査・監視)の基準を作り、地域間のデータを比較するなどして、地域の動向を把握し、保健政策に反映した。

21年末にテキサス州の下水処理場で、オミクロン株を大量検出し、感染拡大を抑制したことから、この下水調査は、無症状が多い変異株の感染状況の把握に特に有効と見ている。

またPCR検査よりも6日早く、地域の感染状況を把握できるなど、感染拡大の予測に大いに役立った実績から、普及がさらに進んでいる。

下水サーベイランス(下水中のウイルスの検査・監視)は、大腸菌やサルモネラ菌、インフルエンザといった他のウイルスも検出できるため、これらの感染拡大の抑制にも有効な手段となる。

欧米より普及が遅れているものの、日本政府も21年11月に「下水サーベイランスに関する推進計画」を立ち上げ、調査研究の支援、各地域の保健衛生部局、下水道部局との連携体制のガイドライン策定などを進めている。今後の進展が期待される。

引用文献:

-

Akihiko Hata et al, June 12, 2020 “Detection of SARS-CoV-2 in wastewater in Japan by multiple molecular assays-implication for wastewater-based epidemiology (WBE)”. medRxiv

-

Eiji Haramoto et al., published online 2020 Jun 20. “First environmental surveillance for the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and river water in Japan”. Sci Total Environ. 2020 Oct 1; 737: 140405.

-

Yongjian Wu et al, published Online March 19, 2020 “Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples” Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 May;5(5):434-435.

-

US Centers for Disease Control and Prevention, Newstarget, CCTV2

-

下水サーベイランスに関する推進計画 https://corona.go.jp/surveillance/